您所在位置: 首頁 »文旅產(chǎn)業(yè)»正文

詠月詩、品月餅、燒塔仔……咱厝古韻中秋儀式感滿滿

古時月,今世人,一輪明月照古今。再過10天就將迎來我們的傳統(tǒng)節(jié)日中秋節(jié)!中秋節(jié)寓意團(tuán)圓,而且今年中秋節(jié)恰好處于國慶長假期間,相信許多小伙伴早就蠢蠢欲動,與親友們提前規(guī)劃好要怎么歡度這個美好的日子了。在浩瀚的中華文化海洋中,中秋節(jié)猶如一顆璀璨的明珠,散發(fā)著迷人的光芒。它不僅僅是一個簡單的節(jié)日,更是中華民族情感的集結(jié)號。在這個特殊的日子里,無論身在何處,人們總會抬頭仰望那輪皎潔的明月,心中涌起對家鄉(xiāng)、對親友的深深思念。

泉州中秋賞月之風(fēng)甚盛,圖為月映東西塔美景。(陳起拓 攝)

我國自古就有在中秋節(jié)祭月的習(xí)俗,《禮記》載有“秋暮夕月”,即祭拜月神。相傳在周代,每逢中秋夜都要舉行迎寒和祭月的儀式。魏晉之時,民間便開始有了中秋賞月之舉,但尚未形成習(xí)俗。到了唐代,中秋賞月、翫(wán)月(意即玩月)之風(fēng)漸趨盛行。唐初至唐中期,中秋節(jié)被約定俗成為佳節(jié)。泉州人歐陽詹在《長安翫月詩序》中即云:“八月之于秋,季始孟終。十五于夜,又月之中。稽于天道,則寒暑均,取于月數(shù),則蟾兔圓。況埃塵不流,太空悠悠……”他認(rèn)為,這樣一個寒暑均衡的日子,正是一年中最美的日子。其《翫月詩》:“素魄皎孤凝,芳輝紛四揚。徘徊林上頭,泛滟天中央。皓露助流華,輕飆佐浮涼。清冷到肌骨,潔白盈衣裳。”對中秋月色的刻畫入木三分,且情景交融,令人有身臨其境的感覺。

到了宋代,中秋賞月之風(fēng)更盛,據(jù)《東京夢華錄》記載:“中秋夜,貴家結(jié)飾臺榭,民間爭占酒樓翫月。”每逢這一日,京城的所有店家、酒樓都要重新裝飾門面,牌樓上扎綢掛彩,出售新鮮佳果和精制食品,夜市熱鬧非凡,人們多登上樓臺,擺開食品或安排家宴,邀朋喚友,賞月敘談。此時中秋團(tuán)圓的精神開始傳遞。出生于泉州的北宋宰相韓琦,在他的文集中留下20多首的中秋詠月詩,其中既有“相逢對月復(fù)開懷,詩筆斗豪杯斗量。不然千里起相思,百尺樓高同一望”這樣的詩句,亦有“悲歡徒自感,圓缺本無情”這樣的喟嘆。這些詩作內(nèi)涵豐富,經(jīng)常通過描繪月圓之夜的景物,引發(fā)對生活和自然的深刻感悟,極大地拓寬了詠月詩的意境。“月餅”一詞,最早見于南宋吳自牧的《夢粱錄》中,那時它只是像菱花餅一樣的餅形食品。后來人們逐漸把中秋賞月與品嘗月餅結(jié)合在一起,寓意家人團(tuán)圓。

“燒塔仔”民俗活動每年在中秋熱鬧上演(泉州晚報資料圖片)

元、明、清以后,中秋節(jié)賞月、分食月餅風(fēng)俗依舊,許多地方形成了燒斗香、樹中秋、燒塔仔、放天燈、走月亮、舞火龍等獨特風(fēng)俗。元末明初,“燒塔仔”成為閩南的一項中秋節(jié)俗。由磚塊壘起的“塔仔”被點燃,伴著噼里啪啦的燃燒聲,火焰騰空而起,火旺時還會撒上米糠、海鹽、松香粉等“以壯聲色”,場面震撼。據(jù)說,此節(jié)俗源于閩南人反抗元朝暴虐統(tǒng)治,老百姓相約在中秋節(jié)以燒塔仔為號,同時起義,將元兵除掉,推翻元廷的統(tǒng)治。這一節(jié)俗也象征著閩南人追求自由、幸福美滿生活的強(qiáng)烈渴望。

明清時期的月餅種類更多了,以月之圓兆人之團(tuán)圓,以餅之圓兆人之常生。史學(xué)家沈榜在《宛署雜記》中描述中秋盛況時寫道:“造面餅相遺,大小不等。餅中以果為餡,巧名異狀,有一餅值數(shù)百錢者。”田汝成《西湖游覽志余·卷20》載:“八月十五日謂之中秋,民間以月餅相遺,取團(tuán)圓之義。”

“月圓人亦圓,人月應(yīng)同好。”中秋節(jié)承繼超過千年,作為中華民族傳統(tǒng)文化的重要組成部分,中秋慶團(tuán)圓的和諧精神已經(jīng)深深地融入老百姓的血液中。中秋節(jié)既維系著中國人的家庭親情,又鼓舞著人們?nèi)プ非竺篮玫纳睢V腥A文化里的那道“月光”始終滋養(yǎng)著國人的心靈。

泉州名士的“詩與月光”

泉州古人常把質(zhì)樸、純真的情感,傾注于中秋那輪明月上。望月抒情,詩何其多,情自綿綿無盡期。不管是唐代的歐陽詹、宋代的蔡襄,還是明代的何喬遠(yuǎn)、清代的陳棨仁等,都對中秋詠月有著極深的情結(jié),他們試圖借助詩句將人間的悲歡離合、喜怒哀樂盡數(shù)熔煉其中。

清源山賜恩巖后有歐陽書室,據(jù)說曾是歐陽詹讀書處。

歐陽詹的“翫月”雅事

中秋之日,唐人早有“翫(wán)月”習(xí)俗。今天常把“翫”等同于“玩”,實際上“玩”側(cè)重于無目的性,而“翫”則強(qiáng)調(diào)通過欣賞、研習(xí)來獲得滿足感,帶有很強(qiáng)的目的性。說白了,古人“翫月”不能光看看就算了,你還要能說出與月亮有關(guān)的故事,或者吟月抒懷寄情。

唐貞元十二年(796),泉州人歐陽詹與陳可封、邵楚萇、林蘊、陳詡等人聚于長安,于是便有了一場“翫月”雅事。五人分別作翫月詩,賦予月亮種種美麗“鏡象”,競相斗妍。歐陽詹在自己的《翫月詩》最后兩句曰:“惜此苦宜翫,攬之非可將。含情顧廣庭,愿勿沉西方。”表達(dá)了想要留住眼前美景的愿望。再看歐陽詹另外一首中秋詠月詩《太原和嚴(yán)長官〈八月十五日夜西山童子上方翫月〉寄嚴(yán)中丞少尹》:“西寺碧云端,東溟白雪團(tuán)。年來一夜配,君在半天看。素魄當(dāng)懷上,清光在下寒。宜裁濟(jì)江什,有阻惠連歡。”為了達(dá)到雅士賞月的最佳效果,他恨不得把長江上的漂浮物統(tǒng)統(tǒng)從畫面中裁出去(濟(jì)江指的是長江,“什”指雜物,而“惠連”特指春秋時期兩位賢士柳下惠與少連),對于“翫月”的執(zhí)著可見一斑。如今中秋節(jié)我們可能只顧著吃月餅、刷手機(jī),忘了抬頭看看天上的月亮。讀讀古人的翫月詩,或許能讓我們重新發(fā)現(xiàn)中秋之美。

蔡襄塑像

蔡襄中秋還為公務(wù)惆悵

宋代京府、次府、上州、中州等人口較為密集地區(qū)的文化高度發(fā)展,中秋佳節(jié),即使每個階層的過節(jié)方式不盡相同,但全民狂歡的心情躍然紙上。根據(jù)《夢粱錄》中所講,中秋節(jié)這天,家家戶戶會熬夜過節(jié),喝酒、賞月、唱歌,官府破例不搞宵禁,商業(yè)店鋪徹夜?fàn)I業(yè)。當(dāng)然普通百姓沒那么奢侈,通常不去外面酒樓通宵玩樂,而是在家中設(shè)宴團(tuán)聚。蘇東坡老先生的《留別廉州張左藏》說了:“編雈以苴豬,墐涂以涂之。小餅如嚼月,中有酥與飴。懸知合浦人,長誦東坡詩。好在真一酒,為我醉宗資。”當(dāng)時的廣西合浦縣人在中秋時喜歡吃一種圓月造型、用酥油和糖做餡兒的小甜點,又讓蘇東坡這位“著名吃貨”給蹭上了。

為泉州造洛陽橋的蔡襄卻沒有這么好的食欲,中秋節(jié)前他還在為公務(wù)惆悵,并寫下《秋夜書廨中壁》:“遙夜不能寢,值茲節(jié)物清。大空瑩虛碧,仰觀澄性情。素月若可把,浮云何故生。瑤琴且勿弄,誰鄰希代聲。”或許只有月光帶來的空靈感,能稍微洗滌他的一些煩惱。

韓琦畫像

泉州市區(qū)立有“韓琦出生地”碑

連理巷是泉州的一條歷史巷道,因北宋宰相韓琦生母連理曾居于此得名。后人又在韓琦出生地建了一座“生韓宮”,宮門額上的石匾刻有“生韓古地”四字。韓琦與范仲淹曾率軍防御西夏,人稱“韓范”。韓琦一生對于詠月也是樂此不疲,他寫的多首詠月詩自然高雅,流傳不息,譬如《中秋月二首(其一)》云:“自古中秋月,風(fēng)騷昨意難。幾人亭醉筆,終夕憑危欄。海際掀鯨目,云端擢露盤。一年相別恨,并與此時看。”吐露了中秋佳節(jié)親人渴望團(tuán)圓的心聲。另一首曰:“月滿中秋夜,人人惜最明。悲歡徒自感,圓缺本無情。天外有相憶,世間多江平。嫦娥難借問,寂寞趁西傾。”抒發(fā)思古之幽情、個體之孤獨,以此來反襯相聚的可貴。

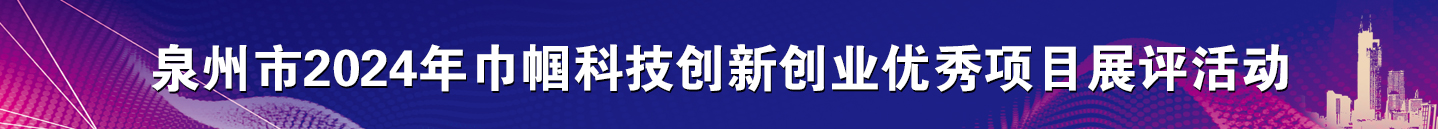

《汗漫唫》是張之奐的著述

張之奐吟詩到五更

明代,在民間,中秋賞月已然成為一場非常盛行的民俗活動。旅游達(dá)人王士性曾在《五岳游草》中寫道:“此地游蹤成市,要以秋月為勝。”證明在明朝賞月已經(jīng)成為極為可觀的“文旅產(chǎn)業(yè)”了。人們爭相在戶外棸集,望月吃酒,并形成了集市。士人們甚至?xí)缭缛ミm合賞月的風(fēng)景勝地“占座”,在地上鋪好坐氈,擺上美酒佳肴,只等那輪明月現(xiàn)身。泉州人黃汝良在其《河干集》中有一篇《望月》詩:“高高皓鏡上天衢,云浄星稀照九區(qū)。怨婦閨房增惆悵,豪人臺榭轉(zhuǎn)歡娛。輪飛萬古何停晷,印落千川迥共符。三五等閑圓復(fù)缺,催人白盡老頭顱。”告訴世人惜時而樂,莫負(fù)秋月。

《鏡山全集》內(nèi)有何喬遠(yuǎn)畫像

萬歷十七年(1589,己丑年)八月中旬正逢天子萬壽節(jié),全國放假三日。擔(dān)任刑部云南司主事的何喬遠(yuǎn),此時恰因公居于西安府,一下子高興得“放飛自我”了,接連五天(從農(nóng)歷八月十二至十六)寫詩慶賀,此即《中秋翫月詩五首》。其中的《十五夜》這首寫道:“聞道中秋月,晴陰遍天下。茲語庶不謬,此景何美也。素魄中空浮,流華千里瀉。天清片影孤,勢遠(yuǎn)眾星寡。長安朱門開,高樓行尊斝。團(tuán)餅像月圓,瓜果及四野。薄宦吾病貧,素交或風(fēng)雅。中廚有何有,濁酒且聊且。不知既醉后,誰是先歸者。”詩中的斝(jiǎ)是古代的溫酒器,西安府即古代長安。此等佳節(jié),豈可無酒?西安府城內(nèi)的貴族、官宦們,吃餅啃瓜,開懷暢飲,一片奢華景象。不過,有時中秋節(jié)也會遇上離別時,何喬遠(yuǎn)的另一首《閏月中秋重別興祖之作》就寫出了與友人分離的愁緒:“纔唱驪駒曲未終,那堪三五再秋中。金波更轉(zhuǎn)芙蓉月,玉露重垂楊柳風(fēng)。幕為社遲徐別燕,渚緣霜晚寡來鴻。何因匹馬思?xì)w客,太易離愁遂向東。”詩抒離愁,表達(dá)關(guān)切,更展現(xiàn)出一種深厚的友誼。

與何喬遠(yuǎn)一樣富有中秋情懷的還有他的同鄉(xiāng)張之奐,在張氏的《汗漫唫初集》收錄了《中秋夜坐》五首,竟是從一更吟到五更,其一曰:“一更山吐月,紅塵猶未殘。金波涌海底,巖隱半鉤看。木末亂侵席,天光燭影寒。徙倚空堦下,舉觴興未闌。”其二曰:“二更山吐月,桂魄美清夜。操瓢與挈脯,痛酌風(fēng)簷下。行樂須及時,好刻不論價。戶牖盡瓊瑤,蟾宮豈其亞。”其三曰:“三更山吐月,虛庭如碧水。爽氣泛前楹,幽懷難已已。清光澹河漢,蟋蟀鳴戶幾。中有素心人,快目仍側(cè)耳。”其四曰:“四更山吐月,皎皎入床明。故國關(guān)山隔,腸廻夢不成。攬衣起旁皇,嬋娟隨我行。對影長太息,未得到桐城。”其五曰:“五更山吐月,斜照棲云樓。樓頭曙色靄,鐘鳴參橫秋。飛走各蠢動,余光難久留。我心比明月,洞消萬古愁。”看來吟詩也是會上癮的,一夜不眠,只為搜腸刮肚找詩句。

世稱“桃陵先生”的永春詩人顏廷榘則顯得無拘無束,他的《中秋對月有懷二首》,其一即云:“烏鵲翩翩棲復(fù)驚,草蟲露下作秋聲。開樽剩有天香馥,倚席偏宜夜氣清。不淺庾公樓上興,因思玄度月中情。從今欲制荷衣著,止酒其如笑獨醒。”酒樽一開,一杯敬知己、一杯敬自己,酒香也晃碎了當(dāng)時的月光。

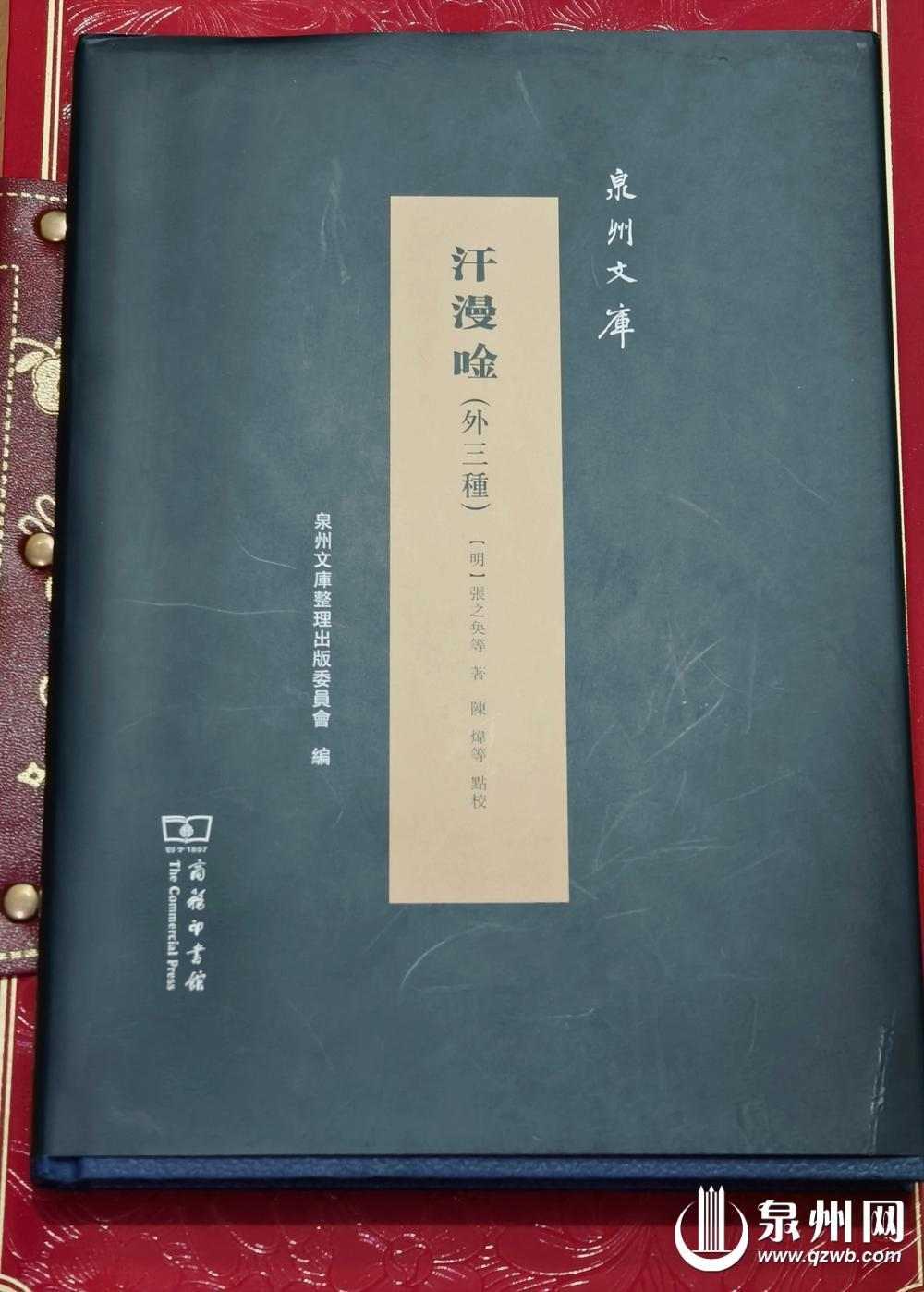

陳棨仁畫像(陳樂懷 供圖)

陳棨仁恨不得提劍上九天

清代過中秋節(jié),基本也都放“小長假”,通常是從農(nóng)歷八月十四一直過到八月十六。在這三天里,古人制造出無限的狂歡。據(jù)《清俗紀(jì)聞》載,古代的文人雅士除了與家人團(tuán)圓外,還會邀請朋友們一起來舉辦雅集,也就是“看月會”。宮廷內(nèi)則會舉辦帝王賞月活動。清代宮廷畫家郎世寧繪有《雍正十二月行樂圖》十二幅。其中“八月賞月”描述的是雍正帝在圓明園與眾親友一起賞月的場景。民間還有拜月禮,清代文人讓廉撰《京都風(fēng)俗志》:“至望日(月圓日),于月下設(shè)鮮果、月餅、雞冠花、黃豆枝等物。人家婦女拈香先拜,男子后拜,以婦女為屬陰,故祭月以先之,此乃取義之正也。禮畢,家中長幼咸集,盛設(shè)瓜果、酒淆(肴),于庭中聚飲,謂之團(tuán)圓酒。”

安溪人陳萬策也喜中秋翫月,他曾作《舟中翫月》詩:“年年都下碧蟾新,佳景誰能賞一巡。客到輕舟無俗味,天將明月與閑人。玉沙彩碎流星火,珠火光騰泛蛤蠙。歸到家山應(yīng)更好,柴門秋夜皎如銀。”在古代,蠙(pín)是蚌的別名。萬策中秋做客異鄉(xiāng),雖可泛舟欣賞美景,但顯然還是想家了。故鄉(xiāng)的“柴門秋夜”,都成為催促歸家的叮囑。

中秋夜要是遇到云厚見不到月又降雨的日子,那別提有多糟心了。清末泉州名人陳棨仁曾作《八月十五夜無月,戌后雨》:“風(fēng)輪萬里壓天黑,吹上云衣一千尺。冥然圍住廣寒宮,跨鶴姮娥黯無色。寒聲鏖葉葉飛忙,單袷欺秋立北堂。一年三百六十日,長盼此夕滿清光。可惜天公殺風(fēng)景,重陰固鎖山河影。仙桂香空云外飄,明蟾彩豈雨中炳。便欲乘風(fēng)游九垓,瓊樓玉宇任徘徊。劍鋒到處冰輪出,光芒萬丈中天開。”天公不給力,偏偏在中秋夜不讓月亮現(xiàn)身,氣得詩人差點想乘風(fēng)殺上九重天,用劍劃破暗空,將月光灑入人間。襟懷投射,颯沓如斯,不禁令人想為詩人豎起大拇指。

責(zé)任編輯:蘇慧敏

1、本網(wǎng)站所登載之內(nèi)容,不論原創(chuàng)或轉(zhuǎn)載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

2、本網(wǎng)原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉(zhuǎn)載分享,并請注明出處。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com